Avec 19 navires et 3 sous-marins, la flotte océanographique

française est importante. Améliorés, remplacés, équipés d'appareils de plus

en plus sophistiqués, ces engins auscultent les océans, analysent les fonds

marins, répertorient les espèces et œuvrent pour la protection des milieux

marins. La France, représente un

peu moins de 10 % de l’effort mondial de recherche océanographique, à

égalité avec le Royaume-Uni, après les États-Unis (environ la moitié de

l’effort international) et le Japon (un cinquième du total).

Après avoir

parcouru les océans pendant plusieurs siècles, afin de découvrir de

nouvelles terres et les cartographier, recenser leurs plantes, les européens

vont s’intéresser tardivement à ces océans. À partir du 20ème siècle, des

navires sont construits spécialement pour mieux connaître les mers, l'océan

et la nature : l'océanographie moderne est née.

|

|

|

|

|

|

|

| Le grand navigateur James Cook rassembla un ensemble

considérable de données sur les régimes des vents dominants et des grands

courants océaniques de surface lors de ses 3 voyages. |

|

| Dans le sillage de Cook, plusieurs expéditions britanniques

ou françaises sont menées mais s'intéressent à la botanique terrestre |

| |

|

|

|

| L’expédition de Nicolas Baudin, partie du Havre le 19 octobre 1800,

ramena en France une récolte d'animaux marins avec deux navires, Le

Géographe et Le Naturaliste, Le capitaine King réalise de nombreuses observations

d'hydrologie lors de l'expédition de l'Adventure et du Beagle (1825/1830) |

|

|

| En 1826, une expédition russe menée par deux corvettes,

Seniavine et

le Moller, est ordonnée par Nicolas Ier pour le compte de l'Académie

impériale des sciences, sous la direction de Friedrich von Lütke, né en

Allemagne puis élevé en Russie (d'où son nom russifié Litke). Elle effectue un tour du monde de plus de trois ans,

d'août 1826 à septembre 1829, durant lequel est constituée une

importante collection d'histoire naturelle. |

|

|

|

| Le 1er juillet 1837, la corvette HEROÏNE, sous les ordres du

commandant Jean-Baptiste Cécille, appareille de Brest et 47 jours

plus tard la baie de Rio de Janeiro accueille le trois-mâts qui gagne

ensuite l’Afrique du sud. Commence ensuite un long périple vers l’est dans

les mers australes, via l’île Marion, les îles Crozet, l’Australie et la

Nouvelle-Zélande. L’Héroïne regagne Brest le 4 août 1839, bouclant un tour

du monde de plus de 45.000 milles nautiques en 764 jours. |

L'expédition

du SMS Novara est la première expédition

scientifique et la plus importante de la marine de l'Empire d'Autriche. Elle

s'est déroulée autour du monde du 30 avril 1857 au 26 août 1859. |

| |

| Le 13 juin 1838, la

corvette La Recherche quitte le Havre en France à

destination du nord de la Scandinavie. L'expédition est de nature purement

scientifique et a pour destination les îles de l'Atlantique Nord et de la

Scandinavie, y compris les îles Féroé, le Spitzberg et l’Islande. |

|

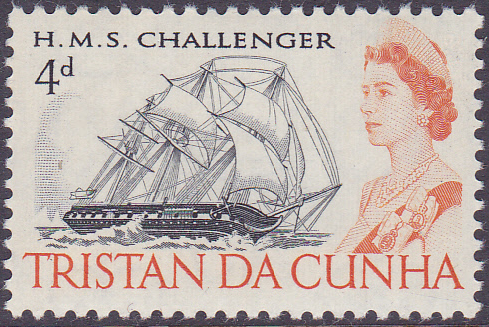

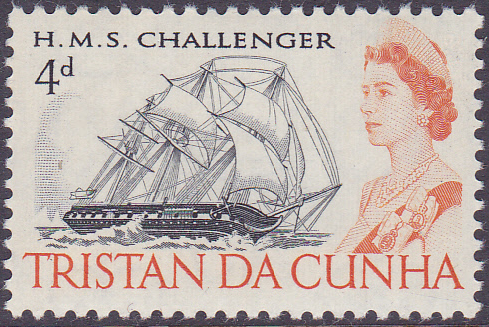

| L'expédition du Challenger, corvette de la Royal Navy, à

assistance vapeur, lancée en 1858, est la première grande campagne

océanographique mondiale entre décembre 1872 et mai 1876. Grand tour du

monde durant lequel sont parcourus 68 000 milles nautiques (125 936 km), ce

voyage est organisé par la Royal Society en collaboration avec l'université

d'Édimbourg. C'est C.W. Thomson qui dirige une importante équipe

scientifique. Le but principal était d'étudier les animaux pélagiques et de

comprendre la circulation des eaux dans les océans. |

|

|

| |

| Albert Ier de Monaco |

| Né en 1848, le prince réalisera vingt-huit campagnes

océanographiques entre 1885 et 1915.La connaissance de la vie dans les

grandes profondeurs guidera les travaux de recherche d'Albert 1er. Le

premier navire acquis par le prince est une goélette , l'Hirondelle qui

enchaîne entre 1885 et 1888 quatre campagnes océanographiques. |

|

|

| Albert décide d’acquérir une goélette

plus grande plus rapide : la Princesse Alice (1891-1897), un beau trois mâts

construit à Blackwall (Londres) . Ce sera dans le monde le deuxième navire

océanographique spécialement conçu pour ces taches. La goélette est bien

équipée pour les travaux photographiques puisqu'elle dispose de trois

laboratoires. Ce bâtiment réalise sept campagnes dans les Canaries, en

Atlantique Nord et en Manche. Un record de profondeur d‘eau est mesuré : 5

530 mètres au sud-ouest de Madère. il est vendu en 1900 et rebaptisé

Eberhard, puis Ellinor en 1903, et réquisitionné par le gouvernement

britannique en 1914. |

|

Mécanisation oblige. le beau navire à voiles est remplacé

par un yacht à vapeur, plus propice à l'exploration en zone arctique :

Princesse Alice II (1897-1910). Douze campagnes sont conduites entre I898 et

1910 qui permettent des chalutages à des profondeurs jamais étudiées jusqu'à

6000 mètres.

En 1912, le prince Albert acquiert un nouveau yacht à

vapeur. Hirondelle Il (1911-1913) construit aux chantiers de la Seyne près

de Toulon. Cinq campagnes sont organisées au large de la Norvège et des

Açores. Une étude des courants du Golf Stream et l'application de la

météorologie au milieu marin, |

|

|

| A l’image du Prince Albert, le souverain du Portugal Charles

1er affrète plusieurs yachts nommés Amelia, en l’honneur de la reine Amélie. |

|

Un autre mécène, Jean-Baptiste Charcot, investira dès 1893

une partie de sa fortune personnelle dans la recherche océanographique et

prendra la relève du Prince Albert après sa mort en 1922. C'est lui qui

réalisa avec l'aide du Prince de Monaco la première expédition antarctique

française en 1903-1905 avec Le Français puis en 1908-1910 le

Pourquoi-Pas ?

A voir notre page Charcot |

| |

|

|

| Wyatt Earp est un ancien navire de pêche au

hareng utilisé par l'explorateur américain Lincoln Ellsworth,pour une série

de voyages en Antarctique. Acheté par le gouvernement austraalien, il

devient un navire de recherche polaire. |

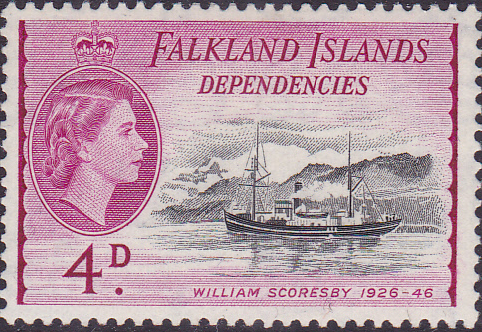

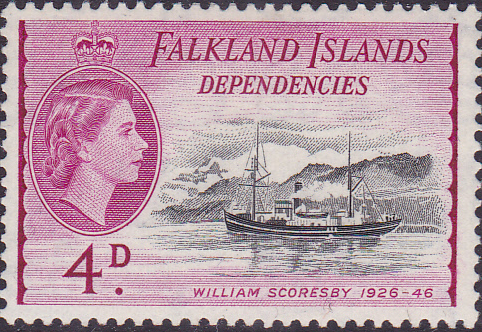

HMS William Scoresby,

construit en 1926, à Beverly, Yorkshire, ets conçu spécialement pour la

recherche oceanographique et le marquage des baleines avec les expéditions Discovery 1925-39

pour lesquelles il réalise 8 voyages scientifiques. |

|

|

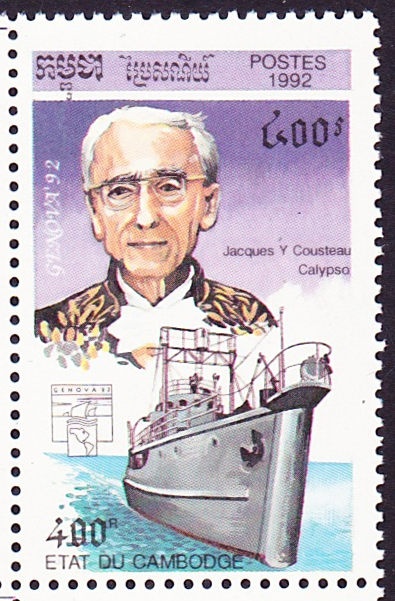

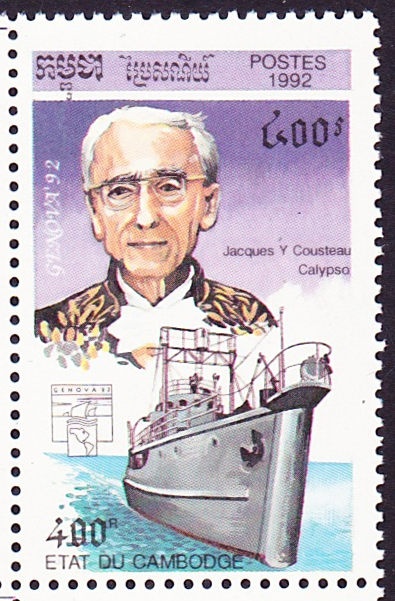

| Après la guerre, le Commandant Cousteau et sa

Calypso, un ancien dragueur de mines de la Marine anglaise racheté

et aménagé en navire océanographique grâce à des fonds privés, assurera une

présence française sur les océans. |

|

|

| Discovery II réalise de nombreux voyages

pour étudier la population de baleines en Antarctique à partir de 1929, pour

le gouvernement des Falkland. |

|

L’URSS par son Académie des Sciences va engager de gros

moyens, comme les différents Akademik.

Le Vitiaz est à l'origine un navire

frigorifique construit à Bremerhaven en mars 1939. De 1946 à 1947, il sert

comme cargo avant.d'être transformé entre 1947 et 1949, pour devenir le navire océanographique de l'Académie des sciences

d'URSS sous le nom de Vitiaz. Le Vitiaz a servi comme bâtiment scientifique

de l'Académie pendant trente ans, de 1949 à 1979. Il a effectué un total de

65 missions scientifiques. Depuis 1994, le Vitiaz est amarré face au musée

de Kaliningrad.

Bogorov a donné son nom au bâtiment de recherche

océanographique Professeur Bogorov, appartenant au

département de la flotte d'Extrême-Orient du centre d'études scientifiques, créé en 1973, composée de trois navires (il en possède vingt

aujourd'hui sous pavillon russe). Il fait partie de la Classe 430,

construite en Finlande. |

|

|

| |

|

|

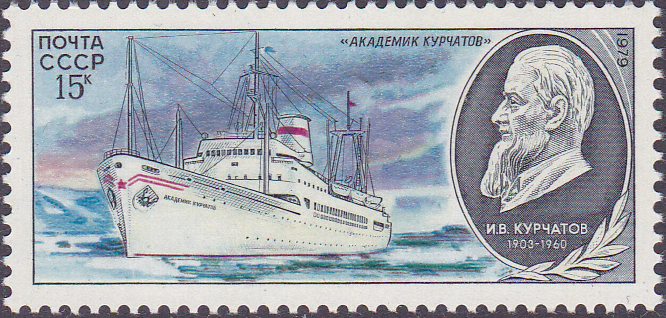

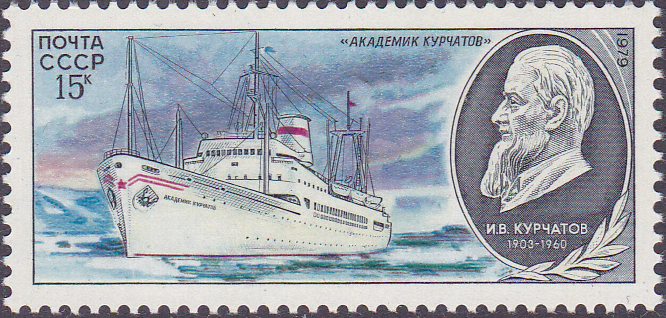

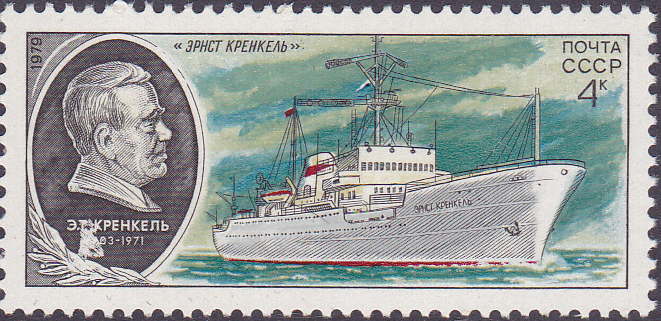

| Akademil Kurchatov est en 1966 le premier

d'une série de 6 navires construits pour l'académie des sciences d'URSS

pouvant accueillir 81 scientifiques. Ernst Krenkel, avec

ses 22 laboratoires, affrété par le service hydrométéorologique de l'URSS

puis d'Ukraine, porte le nom d'un explorateur polaire. |

|

|

| |

En France, le Centre National pour l'EXploitation des Océans

(CNEXO) est créé en 1967 alors que l'Institut Scientifique et Technique des

Pêches Maritimes (ISTPM), anciennement Office Scientifique et Technique des

Pêches Maritimes (OSPTM), a été créé par la loi de finances du 31 décembre

1918.

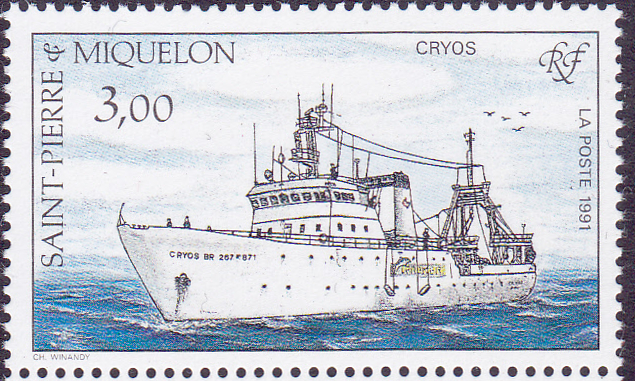

Le CRYOS a été mis à disposition du laboratoire

ISTPM de Saint-Pierre au début de l'année 1970 afin de rechercher et

d'étudier le potentiel halieutique dans l'Atlantique nord-ouest jusqu'à son

retrait du service en 1991. Disposant de 3 laboratoires, le Cryos était

équipé d'un portique arrière lui permettant de pratiquer les chalutages de

fond, pélagiques et semi-pélagiques. |

|

En 1984, l'Ifremer est créée en

fusionnant le CNEXO et l'ISTPM. A ce moment-là, la flotte océanographique

française était composée de 13 navires avant l’élaboration d’un plan de

renouvellement.

Le Marion Dufresne a été lancé en 1973

et a effectué des missions océanologiques jusqu'en 1995. Le Marion

Dufresne 2 lui a succédé et poursuit aujourd'hui les

campagnes océanographiques dans le cadre des programmes nationaux et

internationaux. Ses équipements modernes lui permettent d'effectuer des

relevés dans tous les domaines océanographiques et de prélever les plus

longues carottes du monde (plus de 60 m). |

|

|

|

Les britanniques ont également constitué une solide flotte de navires de

recherche. |

|

|

|

Construit en Norvège, le brise-glace RRS Ernest Shackleton

navigue à partir de 1995 sous le nom de Polar Queen et change de nom en

1999. Il sert de cargo logistique pour les bases antarctiques. John

Biscoe II est utilisé par British Antarctic Survey de 1956 à 1981,

comme plateforme marine, notamment pour le Offshore Biology Programme. |

Construit en Norvège, ce brise-glace navigue à partir de 1990 sous le nom de

Polar Circle. Affrété par la Royal Navy et renommé Endurance

en 1992. Retiré du service en 2009, il dispose de 48 cabines pour 95

passagers. |

|

|

De nombreux pays affrètent des navires scientifiques : Espagne (Las

Palmas), Finlande (Aranda), Afrique du Sud (Agulhas),

Australie (Aurora Australis) utilisés pour le

ravitaillement des bases antarctiques.

Voir nos pages

Navires en Antarctique

En Antarctique (2) |

|

|

|

|

|

|

|

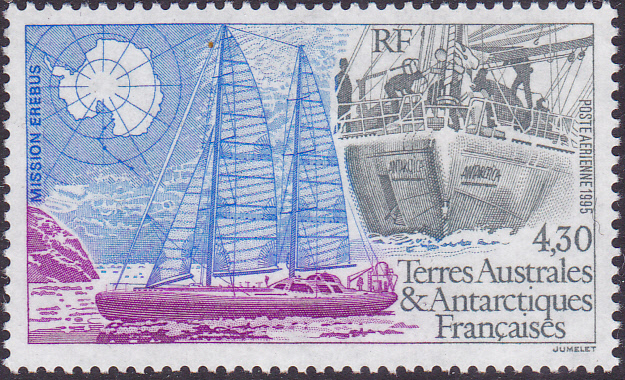

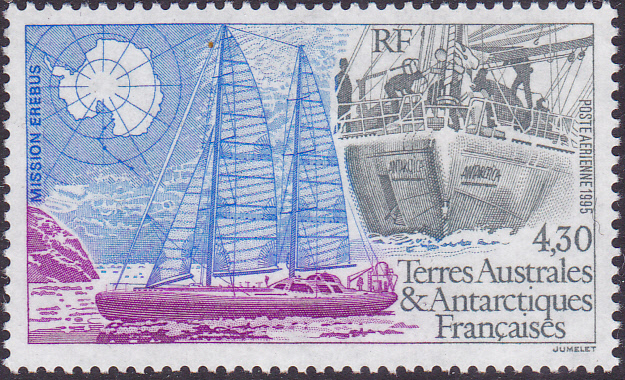

Des voiliers

bien équipés bénéficient de l'avantage du silence ; ils peuvent suivre les

courants marins et étudier la faune marine sans la perturber.

|

|

|

|

Tara, voilier en aluminium, ex Antarctica

de Jean-Louis Etienne, a réalisé une dizaine de missions scientifiques sur

tous les océans du globe depuis 2003 : sur la banquise avec Tara Arctic pour

étudier les effets du réchauffement planétaire, sur le plancton avec Tara

Océans, sur le corail avec Tara Pacific... Il peut accueillir 16 personnes,

marins et scientifiques, dispose de deux laboratoires et de multiples

équipements pour étudier les eaux et les espèces vivantes marines. |

Long

de 48 m, Oceania, 3-mâts construit à Gdansk, propriété de

l'Académie des Sciences, est équipé de laboratoires et de 16 cabines. |

|

|

|